жХ¶зЕМйЩНж∞іжМБзї≠еБПе§Ъ йЄ£ж≤Ще±±йЇУеПСжЦ∞иКљ

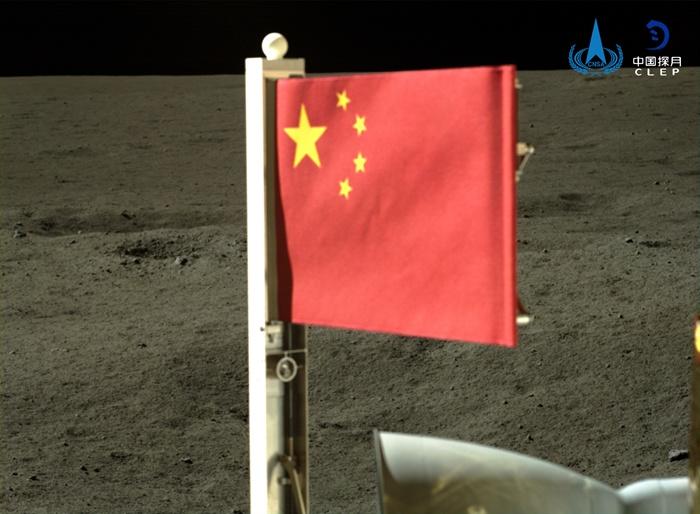

гААгААдЄ≠жЦ∞з§ЊжХ¶зЕМ8жЬИ17жЧ•зФµ (иЃ∞иАЕ еЖѓењЧеЖЫ йЂШиОє)8жЬИдї•жЭ•пЉМдЄНе∞СжХ¶зЕМеЄВж∞СеЬ®йЄ£ж≤Ще±±дЄЛдї•еПКжХ¶зЕМеЯОйГКзЪДжИИе£Бжї©дЄКпЉМжГКеЦЬеЬ∞еПСзО∞дї•еЙНеє≤жЧ±иНТиКЬзЪДеЬ∞дЄКењљзДґеЖТеЗЇдЇЖеЂ©зїњзЪДжЦ∞иКљпЉМжЬЙзЪДињШзВєзЉАеИЖеЄГзЭАдЇФйҐЬеЕ≠иЙ≤зЪДйЗОиК±гАВвАЬйЄ£ж≤Ще±±йЇУеПСжЦ∞иКљвАЭзЪДеЫЊзЙЗеТМиІЖйҐСдєЯжИРдЄЇељУеЬ∞ж∞СдЉЧвАЬжЬЛеПЛеЬИвАЭйЗМдЇТеК®зВєиµЮзЪДжЦ∞и∞ИиµДгАВ

гААгААеЬ∞е§ДеЇУеІЖе°Фж†Љж≤ЩжЉ†дЄЬйГ®иЊєзЉШзЪДжХ¶зЕМпЉМе±ЮжЄ©еЄ¶еє≤жЧ±еЖЕйЩЖж∞ФеАЩпЉМжЬЙвАЬдЄ≠еЫљжЧ±жЮБвАЭдєЛзІ∞гАВжНЃзІСз†ФжЬЇжЮДз†Фз©ґпЉМељУеЬ∞еєіеє≥еЭЗйЩНж∞ійЗПзЇ¶39.9жѓЂз±≥пЉМиАМиТЄеПСйЗПиЊЊ2396.6жѓЂз±≥пЉМе±АеЬ∞еєіеЭЗйЩНйЫ®йЗПдїЕжЬЙ10жѓЂз±≥гАВ

гААгААжХ¶зЕМеЄВж∞Фи±°е±АйҐДжК•еСШеЉ†дЇЪзФЈињСжЧ•жО•еПЧдЄ≠жЦ∞з§ЊиЃ∞иАЕйЗЗиЃњжЧґеИЖжЮРзІ∞пЉМдїО2000еєіиЗ≥2019еєіжХ¶зЕМеРДжЬИйЩНж∞ійЗПзїЯиЃ°еПѓдї•зЬЛеЗЇпЉМ6жЬИиЗ≥7жЬИеЉЇйЩНж∞іжђ°жХ∞иЊГе§ЪпЉМдЄФ2010еєідєЛеРОеЉЇйЩНж∞іжђ°жХ∞жШОжШЊеҐЮе§ЪгАВ

гААгААвАЬињСеЗ†еєіжХ¶зЕМйЩНж∞іеҐЮе§ЪзЪДдЄїи¶БеОЯеЫ†жШѓеПЧеОДе∞Фе∞ЉиѓЇељ±еУНпЉМеП¶е§ЦињШдЄОиЊГдЄЇйҐСзєБзЪДйЂШз©Їе∞ПжІљж≥ҐеК®жЬЙеЕ≥гАВвАЭеЉ†дЇЪзФЈиѓіпЉМдїОдїКеєіжЭ•зЬЛпЉМжХ¶зЕМеЖђе≠£йЩНж∞іе∞±еБПе§ЪпЉМ1жЬИиЗ≥3жЬИдЄЇеБПе§ЪзКґжАБпЉМ5жЬИиЗ≥7жЬИдЄЙдЄ™жЬИйЩНж∞ійЗПйГљжМБзї≠еҐЮе§ЪпЉМеѓєж§Н襀зЪДзФЯйХњжѓФиЊГжЬЙеИ©гАВ

гААгААжХ¶зЕМдї•жХ¶зЕМзЯ≥з™ЯгАБжХ¶зЕМе£БзФїйЧїеРН姩дЄЛпЉМжШѓдЄЦзХМйБЧдЇІиОЂйЂШз™ЯеТМж±ЙйХњеЯОиЊєйЩ≤зОЙйЧ®еЕ≥гАБйШ≥еЕ≥зЪДжЙАеЬ®еЬ∞гАВеє≤жЧ±зЪДж∞ФеАЩжШѓжХ¶зЕМеҐГеЖЕжЦЗзЙ©еЊЧдї•дњЭе≠ШеНГеєізЪДйЗНи¶БеОЯеЫ†пЉМдљЖињСеєіжЭ•жМБзї≠еБПе§ЪзЪДйЩНж∞іпЉМзїЩињЩдЇЫеП§иАБжЦЗеМЦйБЧдЇІзЪДдњЭжК§жПРеЗЇдЇЖжЦ∞зЪДжМСжИШгАВ

гААгААдїКеєі7жЬИ7жЧ•еТМ17жЧ•пЉМдЄЦзХМжЦЗеМЦйБЧдЇІиОЂйЂШз™ЯдЄ§жђ°еЫ†еЉЇйЩНйЫ®дЄіжЧґеЕ≥йЧ≠гАВеЙНжђ°йЩНж∞ійЗПиґЕињЗиОЂйЂШз™Ядї•еЊАеєіеє≥еЭЗйЩНж∞ійЗПгАВеРОзїПжХ¶зЕМз†Фз©ґйЩҐз≥їзїЯжОТжЯ•пЉМйЩНйЫ®иЩљжЬ™еѓєжЦЗзЙ©еЃЙеЕ®йА†жИРељ±еУНпЉМдљЖжЬЙеіЦй°ґиРљзЯ≥гАБз™Яж™РжЉПйЫ®з≠ЙжГЕеЖµгАВ(еЃМ)

>з§ЊдЉЪжЦ∞йЧїз≤ЊйАЙпЉЪ

- ¬ЈеНОжЦЗе™ТдљУдЇЇзЬЉдЄ≠зЪДжЦ∞зЦЖпЉЪдЉ†зїЯжЦЗеМЦеЬ®еИЫжЦ∞дЄ≠еПСе±Х

- ¬ЈеМЧдЇђжО®еЗЇз≥їеИЧдЊњж∞СеКЮз®ОдЄЊжО™ 95%дї•дЄКжЬНеК°дЇЛй°євАЬеЕ®з®ЛзљСеКЮвАЭ

- ¬ЈдєШеЭРзБЂиљ¶пЉМеУ™дЇЫзЙ©еУБдЄНиГљеЄ¶пЉЯ(ж∞СзФЯжЬНеК°жЄѓ)

- ¬Је±±дЄАж≠•ж≤°зИђпЉМжЩѓдЄАе§ДдЄНиРљ жµЩж±ЯжЩѓеМЇвАЬжЧ†зЧЫзИђе±±вАЭеЉХзГ≠иЃЃ

- ¬Ји•њйГ®еЬ∞еМЇжЬЙйЫ®йۙ姩ж∞Ф еЖЈз©Їж∞Фе∞Жељ±еУНеМЧжЦєеЬ∞еМЇ

- ¬ЈзЯ≥еЃґеЇДеЫЮеЇФвАЬжСЗжїЪжЙ∞ж∞СвАЭпЉЪе∞ЖдЄ•ж†ЉжОІеИґжЧґйЧігАБињЬз¶їе±Еж∞Сж•Љ

- ¬ЈжµЩж±Яе§ЪжЩѓеМЇеЃЮзО∞вАЬжЧ†зЧЫзИђе±±вАЭеЉХзГ≠иЃЃ й£ОжЩѓињЩиЊєдєЯе•љ

- ¬ЈдїОвАЬзІАжЙНвАЭ襀е∞БиГМеРОзЬЛеИ∞дЄ≠иАБеєідЇЇжГЕжДЯеЫ∞еҐГ