���ҳ��ӽ�̸���죺��Ϊ�����˵������ѹ��û�

���뻥��(0)

���뻥��(0)

������1983�꿪ʼд���������꣬���ӽ�����д��30���������80�ಿ���б���������������֡������������³�����С˵�����Ƽ��ơ������������Ļ�������������õ�塷�����ӽ�����Ʒ����ɢ�ġ��ж�ƪС˵����ƪС˵�������ͣ�����Ϊ������̳��ȫ��ѡ�֡���

�������ӽ�����Ʒ����Ժ�����Ϊ���������������Ϻ��ı��й�������������ȴ�����ڱ�ѩ�����м���һĨ��ɫ����˵�Լ����ڵ���Ʒ���������ˣ��������Ʒ���������˱�����Ϣ��������֮������Ҳ�п�֮���֡��������֣������ںڰ������о������Ļ�ϸС��ȴ������ů��

����������������ӽ����ԣ����˿϶�����һ�����������IJ����У���ô�����������ģ���������������������϶���Լ�������һ����ů������ȥ��ʱ�����ﲻ���ں�������������������һ�ء���

������ʱ����ѧ��Ϣ���²���

���������������˵�㸸��Ҳ����ѧ�����ߣ�����д������·��������������ʦ��

�������ӽ�������ϲ����ֲ�ġ���������ֲ�֡��ӽ������������Ÿ���ȡ��������֡����װ�����ѧ���ҵ�ȷ�ܵ�����Ӱ�죬������δ����ָ�����ʲô������ĸ��˵���ĸ�ʱ�ܶ��鱻���������뿪ѧУ�ĸ�λ��ȥ�����Ͷ����������鼮���鷳�����Ǹ��װѴӹ�����ǧ�������������˰�����飬ȫ�������װ�ˣ����������֣�һ�ѻ����ˣ������д���С˵��Ʒ�������ҳ����Ժ�û�ڼ����ʲô�顣

�������������Ī�ԡ���������ơ���������������о�����ͬѧ����ʱ��ҵĽ�������

�������ӽ�����ȷ�����ᵽ���⼸λ���ҵ�ʱ����³Ժ��һ���о������ѧԱ����ʱ���ǿ�����һЩר��γ̣���������ѧ�йصġ��Ҽǵ���ʱ��ѧ��һ��ʱ��Ӣ��ܳ����ģ��������Ȥ���ߣ����ſκ����Ͳ�����֮����ʱͬѧ��ֻҪ��������Ҫ��Ʒ���������Ƕ��ụ�ഫ������ѧ���պ�Ũ����ʱ��Ҷ���̸��ѧ���������ڣ���Ҷ���ѧ����м̸�ˡ�

����³Ժ��ʱ������ٿ�һЩ������Ʒ���ֻᣬ��ʱ���������ǵ���Ӱ���Ϲݹ�ĦһЩ������Ӱ����ӡ������һ�������ǣ���һ����ȥ�Ϲ�ӰԺ����Ӱ�������Ӱ����һ֧���࣬���Ϲ���������У��������;�������ˣ��³����٣��Ҷ�������౻�����ˣ�����ɢ���Ķ����ǹ�����������ζ���ǹ�ζ���������Ǹ�ʱ������ѧ��Ϣ�����²��ס�

���������������ʱ���������ѧ�����������ģ�

�������ӽ��������ѧ����������������ѧ˼��������ӿ����·�����ַ��dz����������˼�������Ʒ���֡�ÿ���˶�����ͷд����û�ر����ң��������Ҳ������ʳ�ã�����ȥ���ݸ������

�����о�����������ѧ��յ�����

�������������ȥ�꣬���Ķ�ƪС˵�Ἧ���棬���ľ�����Ҳ��˵���༭����ƪ�ļ�������һ���͵��ľ�ʱ�ĸо���ͬ����Ʒ��������ˡ�

�������ӽ����˵����Ʋ���һҹ֮�����ɵģ���Ҳ������������ͱ�ò�ɣ�ġ����ڵ���Ʒ���������ˣ�����Щ�����Ʒ�������˱�����Ϣ����Ȼ˵�������ʫ��ڡ�д���Ĺ��̣����������Ĺ��̡��������Ĺ��̣�ӡ���������

�����������������ô�����ж�ƪ�ͳ�ƪ��д��ƪ���ж�ƪ�Ľ����������ģ���ƻ��Լ�����Ҫд������

�������ӽ����ҴӲ��ƻ�ÿ��Ҫд���٣��������˼������ʵ�����Ž���д����������˱Ƚϱ�������ͬʱ�������£����Բ���ͬʱд��ƪС˵������Ҫһƪһƪ�������ҵ�д���ٶȲ���죬���д��ƪ��ÿ�첻��һ��ǧ�֡�

�������������̸̸���顶�Ƽ��ơ������ر�ϲ������������������ԭ����

�������ӽ������Ƽ��ơ��ı����ǹ�����������С˵����д�Ľ����������߰��꣬���ҡ��ֻ���ů�������Ĺ�ů���ף�Ҳ���������ġ��Ұѹ��·���һ���������ϣ���Ϊ�����Ž���һ����ȷʵ������һλ�������ˣ�������Щ�����ޡ���ֽ��֮��������ķ�Ʒ����������Ǽ����ģ��������ϵ���ɫȴ����Ȼ�Եã��������������ӡ����ÿ�����ĻƼ���������С�ƹݣ���Ҳ�dz���Ϥ����д�ⲿС˵ʱ������Ȼ�ͳ������ǡ��������ÿ���о����ﶼ��һ����⾵���������������ʱ���������������Dz�ͬ��������档��������֮�����Ͳ�ƽ��Ҳ�п��еĿ��ֺ�ʫ�⡣

��������������ⲿС˵���о�ζ��ʮ�㣬��ƽ��ϲ�����˴���

�������ӽ����ҵ�ȷ�Ǹ��Ȱ�������ˣ�����һ���˵�С���ӣ�Ҳ���������Һ�ϲ���о�����ڹ�����ʱ�ҳ���ҹ�У�ϲ�����ʱ�������ϼ��䣬ҹ�о�������Ĵ���̨��Ҳ����ѧ����̨�������ڹ��磬���Ը�������ؽӴ�����������ɫɫ���ˣ������������ҵ�д����

�����о�����������ѧ��յ����ǣ�ÿһ�Ŷ�������㣬�Ϳ�������û��һ˫���ֵ��۾����е�������Ϊ�鹹�ܽ����ѧ��һ�����⣬���һ�����Ϊ��������Զ��������Ҫ��д����Դ����˵����Ψһ��Դ��

�������־ܾ�����֪���Լ�����Ʒ�Ƕ��ص�

��������������������������������õ�塷������д�������������飿

�������ӽ���������˵����ʫ�Ⱑ��������õ�塷���ҵĽ�����д�����������µ�ʱ�䣬����д��ƪ�����ע��˼��������ƪ��Ҳ���Ҹ��˱Ƚ�ƫ����һ����Ʒ��

����С˵����ļ����ȣ�ҲԲ���ҵ�һ���Σ��ҽ��˹���������һ����ʷ���Ǿ����������������̫�˵Ĺ��¡�������õ�塷�е�ÿһ���ˣ�����������������ͨ����������Ҿ��꣬���Ͼ�������֮·����������ǿ��Կ���ʱ���ķ��Ʊ�ã��Ը��˵����˵�Ӱ�졣

��������Ϊֹ����д���������ڹ���������ƪ�������衷�����Ƽ��ơ��͡�����õ�塷������Ҳ���Կ�����Щ��������һ������Ȼ�ڿ����������أ�Ҳ���ʴ�ת�����ת���µ����ǰ�����������Ҷ���Ŀ�������˵�������еİ��鶼�ܿ����ģ�Ҳ�������п����İ��鶼�����ġ�������õ�塷�еļ����Ⱥ���С��İ�����£��Ӳ�ͬ����֤������һ�㡣

�������������������Ʒ����д��ͯ����磬�������Ĵ����к�Ӱ�죿

�������ӽ������������˵����������أ�Ҳ����Զ�ľ�����ء��Ҷ�������ʶ�������뵽��������������⣬Ҳ����������������һ�������ཻ�����磬�������������硣��ѧ���ر����ס��������ر������Ķ���������������ظ������Ҵ�����һ�С��������ڹ��绹�Ƕ��У��Ҷ�Ը�����뵽�����У��ҵ���������������ġ�

����������������д����Դ�й��ѷ���ʱ����

�������ӽ�����һֱ����������㣬����д����Դû���ѷ��������д���ã�������Դ�����⣬�������ǵ����⣬Ҳ���Ǵ������������⡣Ŀǰ��˵���һ���һЩ����Ĺ���û�ж��á�

����������������й���ɥ�ʹ�ܵ�ʱ��������д���й��������ɻ�

�������ӽ�����Ȼ�й���ɥ��ʱ�ڡ������ʮ������ڣ��ҳ�������д���������ǡ�����������Ҥ��������ƪ��ȴ˫˫�����˸壬��ʱ������Ʒ�鲻���κΡ�˼�������£��Եò�������

������ǡǡ�����֡��ܾ���������֪���Լ�����Ʒ�Ƕ��صģ����ᶨ��д�Լ��Ķ�����

������ѧ���ܸı����磬������������

���������������ͷ�����⼸ʮ�꣬д���������������ʲô����ϣ���Լ������ֶ�������������ı���

�������ӽ�������1983�꿪ʼд���ģ�����պ���ʮ�ꡣ�һ��ǵ����д����������ͯ����ʱ�����е��������˺����á���Ȼ�����������˰���˪ѩҲ���ⲿ���뵽���ģ����Ҹ��ܵ���̬�ĺ�������ֻҪ������ѧ���������˺����õĸо���Ȼ�ڡ���ѧ���ܸı����磬�������������顣������ij�̶ֳ��ϣ������Ҿ���һ����ʦ����ʦ�þ��岼���������õ��Ǵ��������ʳ������֡�

�����Ҿ��ã��Ե�������������������������ʱ����ǰ��δ�еģ�����Ҳ����û����ô���ӹ�����˵����Сʱ���Ҿ��������綼�����飬������ȴ���˼俴��������ɫɫ�Ĺ���

����������������ڶ��Լ���д�������������ڴ��������д�������������ģ�

�������ӽ�����ʮ����ǰ�������ڡ����ձ���������һƪ��ңԶ�ľ��硷����һ��������ģ������ҵ�д�����롣���ڽ�βд�����������������Ǹ���֮���һ���Ǽܣ�һ������ĹǼܣ��������ǿ��ƺ��н�����ʵʮ��ңԶ�������롰ңԶ������ʣ���Ȼ���ҽ���Ҫ˵�ģ���Ȼ���Ѳ������ᣬ��Ȼ�������ʮ����䣬д���˼������ֵ���Ʒ��������Ȼ���ã��õ�д������ǰ����

�����ȵ�

����̸���죺��Ϊ����Щ��į���˵������ѹ��û�

�������������̸̸����ɣ�����ô��������Ʒ��������Ʒ�����й�������Ӱ�죿����˵�����ӳ�ĵ�Ӱ�����졷��ֻ����ʷ������д����������ô����

�������ӽ����������죬̸��ʵ��̫���ˣ�ȥ�����조������ѧ�����佱�����ϣ������´���˵������һ�λ�����һ����ǰ��Ҳ�������Ĵ��죬���峺�ĺ������ϣ�һ���������õĻ����������죬���˼���ѿ����������ʼ����������д�������á����ڶ��ݵ�������ŭ�ţ���һ���������ǣ��ܹ��ڽ�������һ����������ӣ���ζ�������������ɢ�ķҷ�������������Ʒ�������ǵ�������ԣ����Ǹ��˼�ຮ¶��������ڶ���Ư��֮�У�����������������������ǿ�ص������ⲿ����ķ纮������һ�����ж��������ģ�������֧Ѥ���ıʣ���¼�¾��й�����Ŀ��ѣ��ḻ���й��ִ���ѧʷ�����ﻭ�ȡ�����ɩ�����̡������֡�С��Բϱ�����������ӵȾ�����������߹�Ŀ���������컹�����ıʣ���д���ĵ����ˡ������뱯����ʹ���ǿ�����һ���������������죬һ�����������죬һ���ڿ�����������Ȼ�����űʣ����ǻ�ج���·��������ź���ΰ�����ң�һ��һ�����ڿ����Ҹ��밲����Ů�ԡ���

������Ϊ�ڱ��������ᣬ�Ҵ�����ȥӰԺ�ۿ���Ӱ�����졷�����Ǿ��Ӱ���ʡ����졪����ȼ���������˵ļ��顱������Ϊ������Щ��į���˵������ѹ��ûţ�

���������������Ȼ����������������д������ô����������ҵ�Ӱ�죿

�������ӽ�����û�в��ͣ�����������ð�������ˣ����ڲ������̸д�����飬����֪�������ҿ��IJ��ͣ��ر������ð���IJ��͡������Ǹ��Ƚ�ϲ������Ʒ�Ķ��ߣ�Ҳû���⣬��ð������̸д�����Ͳ��á�

��������Ҳ�dz���������ǣ������Ͳ�������ð�ҵ��������ˡ��Ҳ������������õ���ʱ�䡣�Ҹ�Ը���������ʱ���������顣��Ҳ�������϶��飬ϲ��ֽ���Ķ���Ҳ���Ҵ�ͳ�����Ǿ��ö��������ֽ����ĸо���һ����

��������

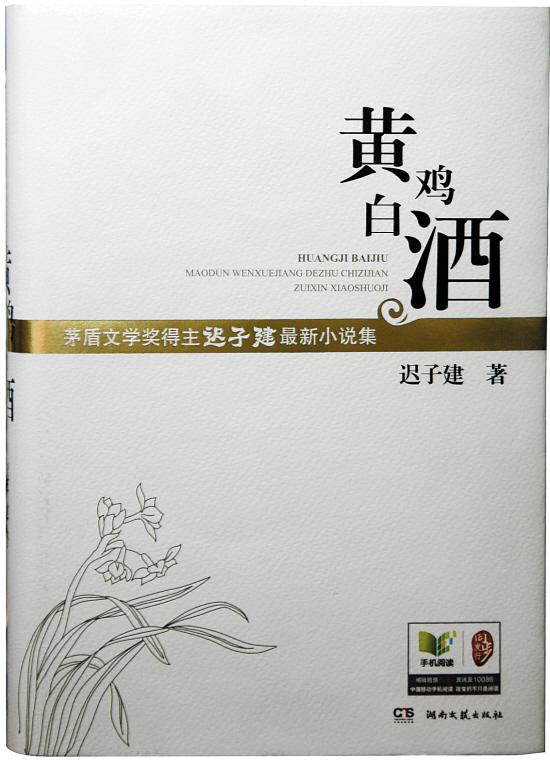

�������ӽ���Ů��1964��Ԫ���ڳ�����Į�ӡ�1984���ҵ�ڴ��˰���ʦ��ѧУ��1987���뱱��ʦ����ѧ��³Ѹ��ѧԺ������о�����ѧϰ��1990���ҵ������ʡ����Э�Ṥ������1983�꿪ʼд�����ѷ�����С˵Ϊ������ѧ��Ʒ��������֣������а�ʮ�ಿ���б�����Ҫ��Ʒ�У���α����������������ɺ��Ұ�������������ͯ����������ˮϴ������������ţ�����������������е�ҹ���������ҵ�������ѩ�ˡ��ȡ�

��������õ�һ�������Ľ�³Ѹ��ѧ�������߽�é����ѧ�����Ĵ����ǡ����������ѧ�����ȶ�����ѧ��������Ʒ��Ӣ�������ա��⡢���Ⱥ����뱾��

�����ξ�

>�Ļ����ž�ѡ��

- ��������ĵ��ͤ������������ �����������Ļ�������ײ

- ��̽�á�����˹���������Ļ��Ų������� �ػ������ǻ�

- ���Դ������ѧ�ӽ�̽�������й�Ů�������Ǩ

- ��Ư������ġ��������������Ѿ��糪��������

- ��˫���������ڲ�ͬ�����������ϡ�����ʡ�

- �����𡢷�ϵ������...������������Ļ�����

- ���ʹ��Ƴ�����ѩ�����Ϲ� ���ѣ�����ֱ���������ŷ�

- ����ʮ����Ƶ��Ļ�������̳��ѧ����ʫ�轲���ҹ��黳