�µ���С˵�Ҳ�������ȥ��25���� Ĺ���ٱ�͵

���뻥��(0)

���뻥��(0)

��������˹������������άҲ�ɲ������ڻ��ȹݣ�1984�ꡣ��Ӱ�����ա���������

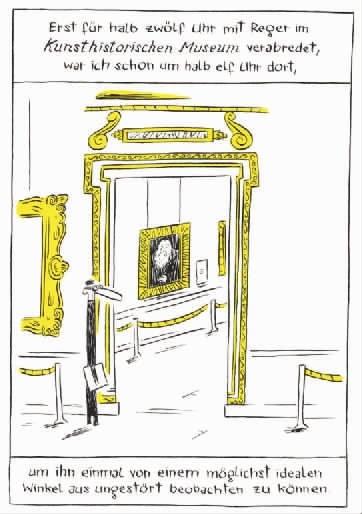

���������˹������(Nicolas Mahler)Ϊ˷�����ճ����������������»汾С˵��������ʦ�������ĵ�7ҳ��

����ɽ��ϯ÷����ʩ��С˵���������ݡ��ո��ڽ���������档

����2��12����ΰ��ݵ���С˵�Һ;���������˹����������25����ļɳ����°��������м������͵��������Ĺ��������̽�������Ҹ���������д��һ���飬˵��û����

������(��)������

����Ϊ�˸���������������ʣ��µ���С͵��һ�ζԲ������µ�Ĺ�������֡������츸�ܷܵ��������ƣ������ٻ�װ�±��ˣ���Ϊװ��Ҳ��װ����������͵��

����˵��Ĺ������ʵֻ��һ��ʯͷ���ƣ��������������¶�û�У�ֻ�������ҵ�������

������������͵����Ϊ�����dz��ڰ����Ǻޣ�Ҳ�Ǻ��������ġ�Ҳ���dz������صİ��ɡ��������й�ߣ�С͵��ػ������ٻ�����Ĺ���������������ߵ�����ʾ�ڣ����������ĵذ����ʯͷ��ؼҡ�

��������������ǰΪ���������ޣ���Ҳ���ޡ����Ӻ����ǡ�������

��������������������ٰ����ջ����ı��ء���α����������ϯ�µ���������ѧ���İ佱���������Ļ��������������dz��������ġ�����ű����ܵĽ���������Ӧ�ñ������ȶ��⣬ȴ�õ����������������Ҳ�Ǹ������ǵ���ʳ�ϵ۹��ơ����������������̨�´ǣ�ȴ���ϸ�л���ң�����������������������뵽������һ�ж��ǿ�Ц�ġ�����˵��������ע����һ����������������������ע���DZ��Ӻ����ǡ��������ǰµ����ˣ�������ľ���ʡ���

�����ⷬ�������˵������ڡ��ҵ���ѧ����һ����д������������Ϊ���ҵĽ������ᵽ�����ҡ������ʱ����һ������������Ŀ�⣬���Ƿ���һ�ֳ����ı�����ϥ���ᄈ�У����Dz�����Ȼ��ŭ���������������ҹ�����֮���ܳ������ã���(���������)�����������Ҳһͬ��ϯ��

�����������µ��Ҹ�

��������άҲ������������İ���С˵��Լ��ϣķ��������(Joachim Lottmann)�����ڵ¹������籨���ģ�̽����һ����Ϊ������й�ʽ���⣺���������Ҹ���

�������ƺ��Ƿġ�����С�ͱ�ľ������������ĸ��������ͷ���������������ɱ�������ӻ��굱ѧͽʱȾ�Ϸβ�������δ������û�й�Ů���ѣ�Ҳû�������ѣ�һ���Ӳ���̸��������˵�����������Ǵ��У�ֻ���곤��37��ĹѸ��ڵ�άϣ��ʩ��ά�����п��Թ�ֶ��ϵ��顣���������ף��ķ�Ұ�����������Ϊ�С����Ϻ�����������°�IJ�������С˵��������ʦ���������ϣ�ӡ��һ�о���������ʹ�����������ˣ������տ��������Ϊ���������������ҡ���

����������һ���ˣ�����ʲô�Ҹ����ԣ�

���������������ϴ��ס���ǰ���ϰµ������ݷò�����������ĸ������Ĺ�����۷���άҲ�ɣ������������������ӡ��ڡ�������ʦ���У���������д��һ�������ޱȵĵط���άҲ������ʷ����ݲ�������չ�����������ͻ����������ˡ�����ij��Ρ�

���������������ʮ������ÿ��һ��͵�����������ڲ�������չ���ij����Ͼ�����������λ����������С˵��Ļ�����˵�����ҵ���������չ��������Ϊ�������ڣ�����Ҳ������Ϊ�������У���Ȼ����Ϊ���ġ��������ˡ�����ʷ�������Ǵ�������ܳ����ͻ�֮һ���ҵ���������չ����������Ϊ�ⳤ�Σ���Ϊ����Ӱ���������Ĺ��ߺ����룬��Ϊ����������¶�ȷʵ�����롣��(���������)

�����������˷����������ų��Σ�������ȷʵ�������ϵ����ʣ��Ȳ�̫Ӳ��Ҳ��̫������άҲ�ɣ������߷��˲���������ǰ��ȥ�IJ������ڻ��ȹݣ��������ϵط���ûʲô�仯�����������곣������λҲ�ڣ�ֻ��Զû�в�������չ����ij����������ʡ�54�������������������õع������ϵ����ˣ���Ȼ�����ˣ����������������Ѱ��������������ͬ���Ķ�Ʒ��ҩ���������е��Ҹ�����Щ˵������ȫ���桱���ˣ��������������Ҹ��ġ�

���������������������

�������������һ�����ӵ����Ӳ���û�У�������������������������صġ����������й�

����������δ������Ʒ�����ڰµ���������δ������Ʒ����ڰµ������ݡ��������µ������߳����ǡ����Լ��ij�����ļһ(Nestbeschmutzer)������֮�⣬�����������Ͳ���ʲô����������Թ��Һ�������������������Ķ���ģ���Ҳ��������Щ��������Ϊ��������ͨ�����˵��Դǻ���ȡ�衣��������ʽ��ð������Цŭ���ء�����ȫȻ�����̬��ʹ�����ķ������ױ���˹��ȵ����ޡ�

����ս��ݵ����ӱ���ϣ����ʱ������ʷ��������Ҫ�����ǹ�ȥ���Ž�һ����ǰ�����������µ���Ҫ��Ʒ����С˵���Ϻ��������������;籾��Ӣ�۹㳡�������µ������ɴ���ʷ�ļ����Գ�Ĭ����ıʽ��ʧ��Ϊ������

�����������������˹����ʴ�BԼɪ�����Ϳ����Լ��µ����˵����ݣ������⽫�������һ���������������ԣ���Ϊ�µ����˾���һ�������ഫ��ج�Σ�ֻҪ�������������Զ�����������������뿪�˰µ������ϼ��ֶ�������������������������Ը�Ӵ�ֻ�����������������ʽ������ٲ����硣����ĸ������ڳ�������Ϊ����Ψһ�����Դ��ˣ������ò��ٴγе�ԭ�е����ݣ����籼ɥ��С˵��ǰ�벿�֣�ͨ�����Ͷ������ѧ���ʱ��ٵ��������ף�����IJ������������֣�ĸ�׳��ϣ���գ����������ɴ�ڲ����˾�һ��������ҡ��һ�䣬�������˵��ɽ�ž����һ�ӭ����벿�ֵĸ߳����������ڴ˵�ǰ�ɴ�ط����ٵdz����࣬���͵�ŭ���ٴε�ȼ��������ܳͷ����ﷸ����Щ��Ĭ�Ĵ����ֻ��ĮȻ��Χ�ۡ����ͽ��ֶ�������IJ�ҵ�����άҲ�ɵ�һ����̫�����ţ��ص�������д����������Ȼ����ȥ��ֻ�����������������ڰµ����˵����ݡ�

�����������ţ���������

��������1�£�1975������ݵ���������������ɽ��ϯ÷����ʩ(Alexander Schimmelbusch)������С˵�������������ݡ�(Die Murau Identitaet)�����벮�����²�δ��1989��2��12����ȥ������α�����Լ����������뿪�˰µ������ԡ������������˹�����

������BԼɪ��������Ϊ��������ʼ���µ�������µĴ�����

����Ҳ�С�ϯ÷����ʩ�����������ڴ��鿪ƪ���ƣ����յ�ijλ�����˸���ʦ�������ʼ�����װ�����������³�����(����û��ָ������������˷�����ճ������������¡��������)���ĸ壬�������벮�����¡��������Ƶ��������ϯ÷����ʩ��������ŦԼ�ɷ�������Ӱ�ˡ���DZˮ����������ĵ�����������ʩ�ɱ���ʱ��������һ���а�˹����������ˣ������Dz������µĶ��ӡ��������ϸ�ŦԼ���ٷ������������Կ�����Ѱ�������¡���Ȥ���ǣ����������ij��澭���˰���³�������ǡ������������ƹ��Ų������µ���ѧ�Ų�����������ͬ��Ӫ������������ƭ�֡�����Ҳ���վ��ij��澭���ˣ����������¶�������������˶�����ͳ�Բ��ǵ����ۣ�������û���ԣ����пտգ���[�վ�]��������˵�������߿�������

>�Ļ����ž�ѡ��

- ��������ĵ��ͤ������������ �����������Ļ�������ײ

- ��̽�á�����˹���������Ļ��Ų������� �ػ������ǻ�

- ���Դ������ѧ�ӽ�̽�������й�Ů�������Ǩ

- ��Ư������ġ��������������Ѿ��糪��������

- ��˫���������ڲ�ͬ�����������ϡ�����ʡ�

- �����𡢷�ϵ������...������������Ļ�����

- ���ʹ��Ƴ�����ѩ�����Ϲ� ���ѣ�����ֱ���������ŷ�

- ����ʮ����Ƶ��Ļ�������̳��ѧ����ʫ�轲���ҹ��黳